聖痕とヴィジョン

劇場アニメ「青春ブタ野郎はランドセルガールの夢を見ない」を観てきました。劇場前作は進路の話として、本作は母子の話として揺さぶられるところがありました。いずれも兄妹の動きが軸となるところも大いに好みでした。

映画館から帰ってきて、作中の概念である思春期症候群について話したい気持ちになりました。原作小説は読んでおらず、テレビシリーズを観た記憶もだいぶ古くて印象に頼るところが多いのですが、ランドセルガールを観て個人的に好きな主題があるように思えたため勢いのあるうちにここへ書き残してみます。

今作で何度か説明されることとして、母親とは母である前にひとりの人間で、自分の考えでなにか行動を取ることがあります。そして子供の側としては、母がどういう人間かというのはよく知らなくて、何を考えているのかも判りません。その結果、麻衣さんは中学時代のグラビアの件で怒りを抱え、理央さんは母のことを諦めています。咲太さんも自分の母親がひとりの人間としてどうかはほとんど知らなかったといいます。親の気持ちは親になるまで判らなくてよい、とも語られました。ここで、こうした難儀さはどうしようもなさそうに言われているのですが、どこかに解消の余地がないのでしょうか。いえ、実際、母と兄妹が集う最後の場面には、これまでの関係が氷解する瞬間がありました。しかし、そういうことは簡単には起こらないわけで、では、あの瞬間に至るまでになにがあったと言えるのでしょうか。

そのためにはまず映画一本分の尺を要したということになります。青ブタシリーズのお話は、基本的に思春期症候群によって幕を開けます。今回、咲太さんは思春期症候群の訪れをお腹にできた傷によって確信します。傷や痣が体に生まれることは、本シリーズでは思春期症候群の証拠のひとつであって、今作でも麻衣さんや理央さんに見せて回ることになります。でも、えっと、これ一体どういうことなんでしたっけ?

不可解な出来事を理由のよく判らない不可解なものとして抱え続けるのではなく、解明すべき事件として取り組むための確信をもたらすものとして、傷は現れています。人は、目に見えるものは本当らしいものとして感じてしまう性質がありますね。だけど、《目に見えることならすべて、すぐに信じるかい?》どうかな?

目に見えるものの一種として古来、夢で見たことについても信心されてきました。あるいは巫女が見る宗教的な幻覚のようなものもあったかもしれません。それらは神託として、あるいは未来視として、目に見えるように思えることはヴィジョンと呼ばれてきました。現代人のわれわれはヴィジョンにどこまで信を置くことができるでしょうか。(いえ、昔の人もあまり信じてなかったかもしれません。)身体についた傷は、たしかに目に見えるものです。そしてダメ押しと言ってよいでしょうか、本シリーズではこの傷が別のひとによって実際に触ることもできることが強調されています。

ヴィジョンは、自分の意志とは関わりなく降りかかってくるものであるといえます。これは夢のことを思えばそうですよね。ときおり迫真の夢から目覚めたときの戸惑いを思えば、それに類したことが降りかかってきたとき、自分になにができるでしょうか。本作において体に物理的な傷や痣ができることは、ヴィジョンに襲われ、いったいいま自分がどのような状態であるのかすら曖昧になる、というようにはならない手がかりを与えてくれています。つまり、いま自分が思春期症候群と呼ばれる都市伝説に見舞われているという確信によって、事態を解くための動きを取ることができるようになっています。

思春期症候群に関わる彼らは、眼の前で起こっているありえない出来事について、傷と同様に目で見えていること(ヴィジョン)であるがゆえに、実際的なものとして捉えてゆきます。今作で変容して見えたヴィジョンは、自分がまわりの人々を映像のように見ていることしかできない状態であったり(これは第1話の麻衣さんと同じ)、ランドセルガールの登場というのもありましたが、そのうちもっとも巨大だったのは、家族がまったく別の生活を送っている世界にほうりこまれたことだったと思います。こんなにも思い通りにならず降り掛かってくる事態はいったいなんなのでしょうか。まぁ、判らないのですが、そのなかで母の日記を読んだり、別の世界の母と会話をしたりということが出来て、そのことが最後の病室の場面へ繋がってゆきます。

母親とは母である前にひとりの人間である、という言説で閉ざされてしまう事態があって、それによって生きる難儀さを抱えているとき、不随意に訪れるヴィジョンは言葉を超えるための希望になるのだと思います。映像作品において彼らの見たヴィジョンとはわたしたちもそのまま目の当たりにすることであって、映像作品の良さというのはヴィジョンの共有、ひいてはこうした希望を分かち合えるところではないかと、わたしは思っています。

さて、今作の最後は大学生編の予告となっています。ここでは本シリーズにおいて一種の未来視ができるとされる牧之原翔子さんが「見る」ことのできない存在として、霧島透子という人物の存在が警告されます。このことは、これまでヴィジョンについて描いてきて幕を閉じた高校生編に一石を投じる展開であるように感じています。

なお、わたしのヴィジョンへの思い入れについては「宇宙よりも遠い場所」という作品でわたしが好きな場面を語るときにも出てきていますので、宜しければそちらも読んでいただければと。

白石結月さんと夜のヴィジョン - 疏水分線 (hatenablog.com)

アリスとテレスのまぼろし工場

以下、映画「アリスとテレスのまぼろし工場」のネタバレはたぶんありませんが、TVドラマ「ねらわれた学園」(原田知世さん主演)のネタバレがあります。

上の本予告映像を映画館で見たときの「未来はあなたのものよ、でも、正宗の心は私のもの」という言葉が気になっておりまして。じゃあ、正宗くんの体は誰のものになったの?

そんな変な問いが出てくるのにはわけがあって、昔みてたTVドラマでずっと心に残っている場面があるからなんです。SF作品「ねらわれた学園」で京極さんという超かっこいいエスパーがおられるのですが、このひと最終回では結果的にある女の子の体だけ未来へ連れていって、心は現代に残ったんですよね・・って言っても伝わらないか。

未来からやってきた京極少年(本田恭章)の手下で彼のことが大好きな高見沢みちる(伊藤かずえ)というひとがおられるのですが、京極さんは主人公の楠本和美(原田知世)のほうをパートナーに選んで未来へ連れて帰ろうとします。和美さんはみちるさんの気持ちを知っていたので、超能力でふたりの意識を入れ替えて、未来へは和美さんの体(意識はみちる)、現代にはみちるさんの体(意識は和美)が残るという結末でして、文章で書くとそんなんでいいのかと思われるかもしれませんが、ドラマとしてはこれがなかなかにファンタスティックで晴れやかな終わり方でした。現代におけるラストシーン、みちるさん(伊藤かずえ)のそれまでのことが吹っ切れたような笑顔は、中身が和美さんであったとしても、ふたりにとっての良い結末を感じさせるものでした。これずっと好きです。

あとは映画本編を見た上での感想となります。さて、あの場面ですが、例えば「正宗の心は私のもの」でなく「正宗は私のもの」と置き換えることができるだろうか、というのがこの台詞を気にしていた結果として抱いた思いでした。「心は」というのがあえて入れられたように思えたわけですね。作品の射程として心身問題のことも考えてしまうところはありましたが、その話題を差し置いても、あの場面で睦実さんが「心は」とあえて仰るのは、変化しない暮らしのなかでの心の変容を描いていた物語の流れにぴたりと当てはまる瞬間だったなぁと思えましたので、なんだか妙なフックをもったまま本編を見たのではありますが良かったんじゃないかなと。

陽菜さんはじめクラスメートのひとたち好きです。車のシーンとくに。

イメージの領域

映画「グリッドマンユニバース」の感想です。まず六花さんが、もう高校2年生だから、と言うところが好きでして、自分たちが変わった理由として学年を持ち出す言い方にわたしはいつも胸がざわっとするので、今回もまずはそこで立ち止まりました。もう〇〇だから、っていうのは幼稚園児から高校生まで誰にでも当てはまる瞬間がありそうなフレーズでして、もう小学6年生だから、と言った次の年にはまた、もう中学生だからと言えます。ここで学年や小中高という水準が持ち出されるのは、去年の自分を振り返るためにそういう学年の節目が判りやすく思える、変わってゆく自分を毎年のように学年で測ることができるのは、毎日を通園、通学して過ごす年ごろのひとたちの特権であるような気がしています。

しかし中学生であることへの気負いは当事者だけのものであって、大人が新世紀中学生を名乗ることにはズレを感じます。彼ら、彼女らは世界を渡り歩いて、裕太さんたちの生きる時間の流れからも切り離されてるようにわたしには見えるのですが、ズレ、というのはそのこととも重なってるようで、ガウマさんに至っては名前すら変わってしまった、そういうマルチバースの旅人になってしまったひとたちのことを考えると、ガウマさんとの二度目の別れもやっぱ辛ぇなあと思いました。

とても面白い作品と自分が大好きな作品というのは別でして(というのはよくあることだとは思いますけども)、よりもいも単にとても面白い作品ではなく大好きなほうの範疇に入れてる作品になっていまして、それは自分だけがここを好き、と思い込める強度をどこかに見つけた作品、ということになります。よりもいだと第3話の結月さんの夢うつつがそれでした。それはもうこのブログとかでいっぱい書いてきたやつです。

SSSS.GRIDMAN がわたしにとって単にとても面白い作品ではなく自分の大好きな作品になってる理由は、最終話のラスト3カットが深々と突き刺さっているためです。以下は直後に書いた感想から。

これ友達に説明しても、そうでしたっけ・・?と言われたところなんですが、まず SSSS.GRIDMAN の OPアニメのタイトルバック、つまり、しーんりゃーくーさーれーてーるーぞー、の後にでる画は、顔を天へ向かって上げるグリッドマンのスチルでして、最終話のラストカットでもタイトルバックでアカネさんらしき人物が顔を天に向かって上げる同じシルエットで重ねてきています。そこに美しいものを見てしまったんですよね、わたしは。

シルエットというものは具象が落ちますので抽象が滲んでくるように思えます。シルエットと観念的なところを結びつけるのは通俗的でいやん、という方もおられると思うけど、影もわたしがむかしっから好きな要素なので熱く語るのは許してほしくて、なんか普段そういうことを思ってるとね、また今回の劇場版で見ちゃったわけですよ、影を。

SSSS.DYNAZENONの「インスタンス・ドミネーション」は、声に出してポーズを取りたい日本語として記憶されます。河原に立つアカネさんがこのポーズをなぞった瞬間、それがあの時のシルエットと同種のものに感じられたのでした。絵を描いてると、シルエットにはポーズが伴うよう意識してることとも関わってるのかもしれません。また、劇場版本編開始前のTRIGGERのオープニングロゴから気になっていた「瞳」の存在も影響していたかもしれません。瞳へ向けていた注意と「インスタンス・ドミネーション」の構えが重なったとき、はっとする思いがありました。

SSSS.GRIDMANのラストカットのシルエットも、ユニバースの河原でのインスタンス・ドミネーションの構えも、どちらも人間がイメージの領域に触れる瞬間が描かれていたのではないか、そう感じられることがわたしには嬉しかったのです。

ひといきの漫画

さて、夜闇にまぎれて今年あらたに読んだ漫画で好きな作品の話をしてゆきます。

加藤 龍勇「Scar Face」1-6巻

加藤さんの漫画の境地に至れるなら今の自分の絵などはぜんぶ投げ出してよいと思われるのですが、覚束ないまま明後日の方向を向いて絵を描いている次第です、

だけど、時々まねしようとしてみたり。

Scar Face では特に美少女と猫、音楽そしてSFという初期短編作品の諸要素を見つけられることも楽しみでした。それでいま改めて思ったのは、近年の長編作品では漫画の姿も変わってきてたのだなぁということ。読んでいてロングトーンを感じるんです。一息が長い。

漫画からコマ割りがなくなって、フルカラーのページを1枚ずつめくってゆく形になったのが見た目における明らかな変化です。コマがリズムを生み出すのではなく、1ページが1つの拍を生み出して1つの巻を構成する270ページを一気に吐き出しています。

加藤さんの漫画において音楽が世界の核心であることはモチーフであり続けていますが、いまは絵も言葉も音楽的なものと一体になりつつあるのをこのロングトーンについて感じています。人物と環境は半ば溶け合いながらも確かなエッジをもって連続し、言葉は明確に置かれて、独り言やふたり言を時にまくしたてる、そこに拍があって、拍を追いかけるときに感じる長い一息のような持続性は、たぶんわたしが息を止めるようにしてこの漫画を読んでしまうことと呼応しているように思われます。

報瀬誕ゲームブックの小話

(表紙下描き)

報瀬誕2022ゲームブック「プレゼント・デイ」のプリント&プレイありがとうございました! 本作は宇宙よりも遠い場所(よりもい)好きのひとが作ったよりもい好きのひと向けのゲームブックでした*1。

よりもい好きのひと向けということで、ゲームブックではアニメ本編等とリンクした要素がいろいろありました。この記事では、どういうリンクがあったのか(あるいはないのか)という話を解説しておきたいと思います。ラベル(パラグラフ)順に説明してゆきますので、未プレイの方は以下プレイされてからのほうがよいかなーと思います。

序

よりもいの本編以降の物語を想像するとき、彼女たちが10年もしないうちに検討するであろう入学・卒業・就職に関すること、そして、短い間ながらも濃密な時間をともに過ごした南極チャレンジのみなさんとの関係がどうなったのかをいろいろ思いめぐらせます。

あのとき南極ゆきの観測船に乗ったみんなは、もともと居場所も年間の予定もあまり一致しそうにない、ばらばらカルテットどころかばらばらチャレンジなメンバーで、だけどあの旅に賭ける気持ちは同じだった、そして予算的な条件も機会も揃った、そういう一期一会な旅だったと思うのですよね。

以前の同人誌で小説を書いた時には、関係者のうち誰がいつどの場所に居ることができるのかを決める必要があって、南極チャレンジのその後について楽観的に考えた場合の年表を作りました。民間観測隊という本邦で実際にはない事業の3度目以降はどうなるのか、お金も人員も限られるなか、国の観測隊のように毎年出航できないにせよ、とんとん拍子に進むとすればどういう計画があり得るのか・・。

居場所の問題については例えば、越冬中のみなさんは11月には昭和基地におられます。すると、報瀬さんが館林で誕生日11月1日を迎えるとして、越冬中のみなさんは館林に居ることができません。逆に報瀬さんが昭和基地で越冬しているとすれば、どういうわけで越冬しているのか、そのとき誰がそばにいるのかを考える必要があります。少なくともアニメ本編の四人は春先にペンギン饅頭号で日本へ帰還して、南極チャレンジメンバーの多くは越冬中のため、その年の報瀬さんの誕生日に日本にいるメンバーは限られてます(名前のある人物では迎船長のみのはず)。いっぽう、いまはビデオ会議があるのでコミュニケーションには困らないかもしれません。

年齢も職業も立場も違って、それぞれに迎える節目、進む道があって、変え難い年間予定のなかで南極に行ったり行かなかったり、もしかしたら南極チャレンジも順風満帆でなくみんな暇をしている時期があるかもしれない・・まぁ、人生いろいろありますけども、かれらにまた一緒の時間を過ごせる機会があればなぁと思うのでした。

なので、前回はかっちり年表まで作りましたが、いっそ何も決めず、いろんな年の、いろいろありえた報瀬さんのお誕生日を集めて1つの本にしてみてはどうか、というのが今回の試みでした。タイトルは「プレゼント・デイ」で贈り物の日という意味ですが、現在の日、という意味も同時に込めています。本編でのあの旅を過去とするとき、年表で未来を1つに決めてしまうのではなく、全てを現在のこととして開いておきたい気持ちでつけました*2。

序に【コンパサー】キマリさんが登場するのはアニメ本編のキマリさんに敬意を表しました。キマリさんがいなければあの物語は導かれないのと同様、このゲームブックもキマリさんがラベル(ゲームブックにおけるいわゆるパラグラフ)を付けていなければ手に負えないばらばらな断片となってしまいます。

この本が二分冊で館林編と東京編に分かれたのは予定外でした。話の構成としては元々そうなっていましたが、分量的にもちょうど同じだったので場所でわけることを思いつきました。仕掛けとして良くなりましたし、作るうえでもパラグラフのシャッフルが楽になりました。

さて、物語は11月1日に報瀬さんの誕生日を控えた10月から始まります。何年の10月に起こった出来事かは判りませんが、ばらばらに追いかけてゆきましょう。

最初の選択肢を除いてセリフには人物名をつけました。紙面が足りず、地の文とセリフだけで誰が話しているかを示すのが難しかったためです。最初くらい名前なしでやろうと思って書きましたが、それぞれ誰だか判りますでしょうか?

「南極関係のなにかが良いでしょうか」【G1へ】

「報瀬の好物といえば、柿の種だな」【G2へ】

「ペンギン!」【G3へ】

【G1】

彼女らがプレゼントに模型を選ぶという発想があるのか?とは思いましたが、あの旅の資金源のひとつとして七神屋ペンギン饅頭号バージョンのしらせ模型が発売された、という妄想が去年の報瀬誕イラストを描いたときからあったので、それをそのまま持ってきました。これは完成済みモデルのつもりでしたが、わたしが数ヶ月前から自分で立体物を作り始めた影響でプラモデルとなりました。

そもそもはよりもいファンのみなさんがフルスクラッチやプラモ改造でペンギン饅頭号(しらせ)を作ってこられたことにも影響を受けていると思います。

【G2】

報瀬さんの好きな食べ物が柿の種だという様子はアニメ本編に出てきませんが、公式設定でそうなっているのを反映させています。

プレゼントに柿の種だけというのはあんまりだといって、キマリさんがもうひとつ別のものを用意するよう提案してくれました。

【G3】

報瀬さんがむちゃくちゃペンギン好きだというのはアニメ本編のとおりです。

ゲームブックに登場するペンギンは、キマリさんの部屋にあるぬいぐるみのペンギン(青)やキマリさんがペンギン饅頭号にもちこんだ色違いのペンギン(ピンク)と同じ種類です。ピンクのペンギンは報瀬さんが室内でずっと抱いて離しませんでしたね*3。

ピンクの子はまつげがあるなど、色のほかにも細かな個性があります。このペンギンたちはのちに2021年の南極観測船しらせ出港カウントダウンミニ物販イベント用に描き下ろされたイラストの中で、他にもいろんな種類のある様子が描かれました。

【開催予告】南極観測船しらせ出港カウントダウン!

— GrooveGarage(グルーヴガレージ) (@GuruGare) 2021年10月14日

第2回「宇宙よりも遠い場所」✕「日本極地研究振興会」ミニ物販イベント10/23(土)よりボークス秋葉原ホビー天国2、1階で開催。

新規描き下ろしイラスト商品&第63次南極観測隊記念品を販売!@volks_hobbydept@yorimoi#yorimoi #よりもい pic.twitter.com/sYiGfOz2qX

ゲームブックで同じシリーズのペンギンのぬいぐるみがたくさんあるよう書いたのは、こうしたことを反映させました。どのペンギンの話をしているのか思い出していただくために、表紙にもペンギンを描いておきました。これはまつげがないタイプです。

【G4】

最終的にどんな味の柿の種にするか思案したのですが、ふとクールミントガムに思い当たりました。ギャグです。あと、クールミントガムの元になったのはロッテが作った南極観測隊用のガムでしたので、小ネタとして盛り込みました。ガムのパッケージはペンギンの絵でおなじみですね。クールミント柿の種はロッテとのコラボ商品だとすると包装にペンギンの絵が描かれているかもしれません。

ガムの豆知識|ガムタウン|工場見学・学ぶ|お口の恋人 ロッテ

【G5】

吟さんからもらったぬいぐるみを何色にするかはだいぶ悩みました。プレイヤーの選んだ色と被らなさそうな色かつ動物ぬいぐるみの定番の色として「ねずみ色」にしました。

なんとなく報瀬さんには「グレー」ではなくて「ねずみ色」と言わせたかった。おばあちゃんがそう言ってそうなので。

【G6】

こちらはわたしが描いた去年の報瀬誕のイラストにつながるENDです。当時はここまで具体的に決めて描いたわけではありませんでしたが、ゲームブックを作ってるうちに、これはそういうことだったのかも、と思うようになりました。

【G7】

ペンギンの数や色でENDの様子が変わるようにしようと思って、いろいろ想像してみました。報瀬さんがベッドに入ろうとするときにもピンクのペンギンを放そうとしなかったのはアニメ第7話で描かれているとおりです。ペンギンがもしも二羽いたら、こんなふうにして寝ておられるかもしれないと思って書きました。

【G8】

南極チャレンジのみなさんとのその後を書いたENDです。順風満帆で忙しそうな未来は小説で書きましたので、それぞれの未来を生きつつ、南極へゆく機会も伺いつつ、ときどき理由を作って旧交を温めてる、みたいな感じです。

保奈美さんがこういうの得意そう、というのは眉毛を描いてた作中の視点もありますが、若い子寄りの感性を持っておられて「キマリたちと一緒に遊ぶことも」と公式設定にある印象を元に書きました。敏夫さんがはじめたことですが、熱心に通って取り組んでそうなのは保奈美さんかな、という感じです。

【G9】

アイスオペレーションで通じるかな、とは思いましたが、第13話に出てくる氷を取りにゆく作業です。報瀬さんがペンギンに囲まれるやつですね。

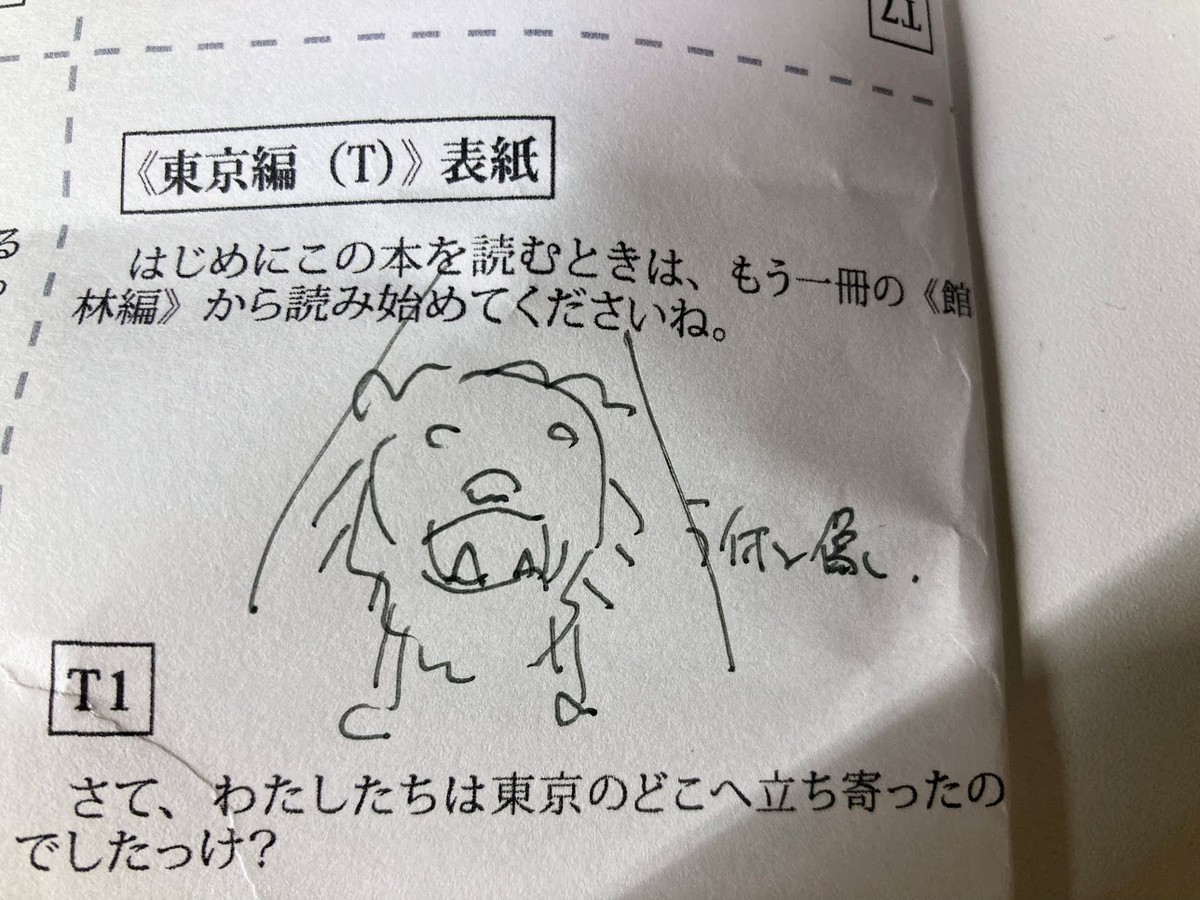

【東京編(T)表紙】

続いて東京編です。館林(TATEBAYASHI)編をTにしたかったのですが、東京に当てる適切なアルファベットが他になくてこちらをTにしました。【館1】【東1】にすれば解決だったといまになって気づきました。

表紙のライオン像はアニメ第2話に出てくる新宿東口のライオン像です。「群馬だってバレる」の場所ですね。

(ライオン像下書き)

【T1】

東京でどこへ立ち寄るかを選ぶ箇所です。

南極チャレンジのメンバーと会う機会を作りたかったのですが、よく考えるとどこにゆけば会えるのかアニメ本編の情報だけでは判りません。

第4話で立川から出発するので極地研のある立川で会えるように設定を考えようかとも思いましたが、今回は組織がどうとか年表みたいなことを厳密に決めるのはやめようという主旨だったので、どちらかというとギャグとして「南極チャレンジ事務所」を選択肢に追加しました。「そんなんないやろ(笑)」と思って選んで頂ければ正解(?)です。

【T2】

雑貨屋さんでの分岐です。どこでフラグが立つのかすぐには判らない書き方になっています。

【T3】

模型屋さんでの分岐です。どちらが正しいということはなく、ゲームとして敏夫さんと会う流れは難しいようにしてみました。

【T4】

南極チャレンジ事務所は作中に登場しない場所ですので、いったいどこにあるのやらよく判らない形で到着します。

立川の極地研の一室を民間で借りてるというくらいのことはありそうですが、今回はマンションの一室を借りているか、最も厳しい場合は個人宅を事務所と称してるか、というくらいのイメージで書きました。

熱いお茶を出してくるのは報瀬さんのおばあちゃんの流儀で、あのお家へ出入りしていた人は熱いお茶を出すようになってしまう、みたいな感じにしています。

挿絵のとおりピンクのぬいぐるみにはまつげがあって、報瀬さんが船内で抱いていたキマリさんのぬいぐるみと同じものです。報瀬さんがペンギンを抱いて油断している姿はどこかで吟さんに見られていたかもしれない、という想像の元に書いた展開です。ただ吟さんとしてはぬいぐるみが誰のものかまでは判らなかったので、報瀬さんと同じピンクのペンギンは自分用に買って、報瀬さんには別の色のペンギンをプレゼントしています。

【T5】

わたしとしては当初、柿の種だけをプレゼントにするつもりでしたが、キマリさんから異論が出たため別の展開を考える必要が出てきました。柿の種の形のクッションというのはだいぶ後のほうで出てきた発想でした。

【T6】

同じ種類のペンギンのぬいぐるみが幾つもある、というのは【G3】で書いたとおりです。公式の色としては青とピンクしかでていませんが、他の色があっても良いのではないでしょうか。ここはいろいろ想像して頂ければ、ということでした。

【T7】

人の気持ちに繊細な日向さんを描いておきたくて追加した一幕です。とはいえ悩みを抱えたまま進んでもらうのもなぁ、と思って、日向さん自身にも逆転の発想をもってもらいました。

【T8】

宗谷のプラモデルに定価7,480円のものがあって、なんとなく同じ価格にしてみました。

【T9】

東京でキョロキョロしていると群馬だってバレますね(第2話)。しかしキョロキョロしていればこその出会いもある、みたいな。

わたしが敏夫さん好きなので、なにかと登場しがちです。このゲームブックは結月さんの視点をお借りしていますので、結月さんが財前敏夫さんのことをどう呼ぶのかを決める必要がありました。作中ではお名前を呼んでないと思います。

ここではまだあまり打ち解けてないということで《財前さん》となっています。

友達へのプレゼントは彼女らから見て距離のある敏夫さんのような人が口をだす話ではないかもしれませんが、敏夫さんならつい言っちゃうかもしれないな、というのと、ゲームブックですのでそういう展開があっても良いかなと思いました。

以上となります。

この本はネットプリントですが、わたしの同人誌という形でリリースしました。コミケの開催が不安定だったこととわたしが東京を離れたことでしばらくよりもいの同人からは離れていたのですが、ネットプリントならば欲しい方には必ずお届けすることができると思ってやってみました。

手に取って頂いたみなさま、最後までプレイしてくださった皆様に改めて御礼もうしあげます。

2022年11月27日 ソガ

すずめの戸締まり(2)

近所に巨大な廃墟がありまして、平城宮跡っていうんですけど。

遺跡と廃墟の違いについて考えてしまったのですが、一帯の暮らしが激変する理由のなかに、遷都、というあまり例をみないものがあります。平城宮の建材は長岡宮へ運んでますので、建物が朽ちてゆくいわゆる廃墟という絵面からは遠いと想像するのですが、9世紀半ば以降には水田化した歴史、復原が始まってからも長らく遺構やそのしるしだけを眺めていた幼少期の記憶をもって、なにかがなくなってしまった場所であるという思いはずっと抱いています。

一般には、遺跡とは歴史上の暮らしを、廃墟は現在の世代、遠くても2世代遡るくらいまでの暮らしを指しているように思われます。すずめの戸締まり作中の遺跡といえば東京の要石へ続く地下は神殿のようで、それまでの廃墟とは様子が違って見えました。あそこは古文書から繋がる場面ですので、やはり歴史を伴っているように感じられます。しかし、話の広がりとしては歴史と接続しながらも、あの神殿は入口にはならないんですよね。入口は彼女の生家の廃墟でなくてはならない。つまり、全ての時間がある場所だとしても、彼女らが直接に触れることのできる範囲は、自分の世代とたぶん親とかその上の世代くらいまでなんじゃないでしょうか。

遺跡と廃墟の違いを考えてたどり着いたのが、すずめの戸締まりは平城宮跡で天平人の声に耳を傾ける話ではないということで、なにを馬鹿なと思われそうですが、彼女が廃墟を目指すうえで東京地下遺跡との別れがあったことは、わたしとしては大事な出来事にみえてきました。古文書も直接の答えは教えてくれない。ひとのひとつひとつの命や暮らしは短いというあのときの草太さんの声は、けれど人々は歴史を築いてきたという強弁は伴わずただ切実にそうなのであって、そのことは遺跡よりも廃墟を介して語られているのだと、そんな風に改めて聞こえてきました。

すずめの戸締まり

ネコにいいように感情を振り回されました。ネコめ・・。

随意でないこと。ネコは思い通りになってくれないし、ネコとしてもネコの思うようにはならない。そういうままならさについての話をこの20年ばかりだらだらと愛してはきました。

目の前に現れたネコのことからより大きなスケールの事柄まで、不随意なうねりのなかでどうにかしてゆこうとする。不随意といえば椅子になったひとはあまつさえ足の数が不安定なのですが、どうにかする、という点では椅子で走って飛んでのアクションがいちばんどうにかしていました。しかし、体が椅子になじんできた、というそのどうにかした結果が、かえって体が椅子として凍り付いてゆく不随意へたどり着いてしまうのでした。

不随意のあらわれが幾つもあるなかで、おばさんが魔が差したように言っちゃうところ、その背後にいる大きいほうのネコがだいぶ気に入っています。不随意であることは受け入れがたくても頭ではそういうものとして理解できることでもあったりするのですが、あの大きいほうのネコはわたしとしては判じがたくて、ぽよんと浮かんでくれています。作中での様子として、歩く椅子⇒ときどきありそう、巨大なミミズ⇒いそう、でかすぎるネコ⇒その間でちょうどいなさそう、みたいな感じです。

個人的に不随意であることの目玉はひとめぼれというやつなので、そこは好きでした。あと大学生の男の子たちが可愛かったなぁと思います。